Wissenschaftler haben Open-Source-Modelle verwendet, um Szenarien für den Einsatz von Wärmepumpen im Jahr 2030 zu simulieren. Zusätzliche Investitionen von etwa 54 bis 57 GW Photovoltaikkapazität in eine kostengünstige Lösung würden die Installation von 10 Millionen Wärmepumpen bis zum Ende des Jahrzehnts ermöglichen.

Stromerzeugung nach Quelle

Bild: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), Communications Earth & Environment, CC BY 4.0

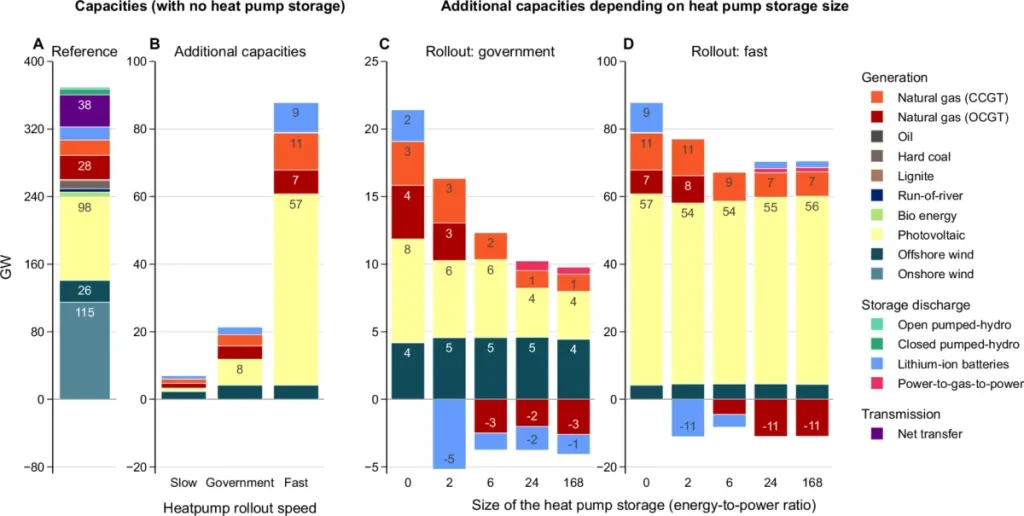

Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) haben verschiedene Szenarien für den Ausbau dezentraler Wärmepumpen in Deutschland bis 2030 analysiert. Dabei haben sie sich auf die Rolle von Pufferwärmespeichern bei der Reduzierung des Strombedarfs und die Auswirkungen unterschiedlicher Stromerzeugungsmethoden auf Kosten, Kapazitätsinvestitionen und Emissionen konzentriert. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Investitionen in Photovoltaik den Ausbau von Wärmepumpen kosteneffizient begleiten können.

„In unserer Analyse verwenden wir das Open-Source-Kapazitätserweiterungsmodell TEASER, das die stündliche Variabilität der Erzeugung erneuerbarer Elektrizität und des Wärmebedarfs über ein ganzes Jahr berücksichtigt“, erklärte das Team. „Es berücksichtigt auch die zusätzliche elektrische Last im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen und der Produktion von grünem Wasserstoff. Nach bestem Wissen wurde eine solche Analyse bisher nicht durchgeführt.“

Im ersten getesteten Szenario, dem Referenzszenario, ging das Team davon aus, dass es im Jahr 1.7 2030 Millionen dezentrale Wärmepumpen geben wird, was dem Bestand an Wärmepumpen entspricht, der im Jahr 2024 in Deutschland installiert sein wird. Außerdem wurde eine jährliche Wärmelieferung von 24.7 TWh angenommen. Das Szenario des langsamen Ausbaus ging davon aus, dass die Zahl der Wärmepumpen bis 3 auf 2030 Millionen ansteigen würde, die ausschließlich in Ein- und Zweifamilienhäusern installiert würden, die zwischen 1995 und 2009 gebaut wurden. In diesem Fall würde die jährlich gelieferte Wärme 53.2 TWh betragen.

Im von der Regierung geplanten Einführungsszenario ging das Team davon aus, dass die offiziellen deutschen Ziele von 6 Millionen Wärmepumpen im Jahr 2030 erreicht würden. Damit würden die meisten Ein- und Zweifamilienhäuser abgedeckt, die nach 1995 gebaut wurden und 92.9 TWh pro Jahr verbrauchen. Schließlich schlugen sie ein schnelles Szenario vor, in dem bis 2 10 Millionen Wärmepumpen installiert werden, die 2030 TWh Wärme liefern. In diesem Szenario würden Wärmepumpen in mehr Ein- und Zweifamilienhäusern installiert, sogar in alten Häusern, die vor 226.3 gebaut wurden und sehr niedrige Energieeffizienzstandards aufweisen.

„Über alle Gebäudetypen hinweg machen Luftwärmepumpen 80 % der installierten Wärmepumpen aus und Erdwärmepumpen die restlichen 20 %“, erklärte das Team. „Die angenommene Energiespeichergröße wird in Energie-zu-Leistung-Verhältnissen (E/P) von 0 bis 168 h (0, 2, 6, 24 und 168 h) ausgedrückt. In dieser Terminologie hat ein Wärmespeicher mit einem E/P-Verhältnis von 2 h eine Gesamtwärmespeicherkapazität, die 2 h der maximalen Wärmeleistung der Wärmepumpe entspricht.“

Für den Energiemix der Simulation hat die Gruppe Kohle- und Ölkraftwerke auf dem aktuellen Niveau begrenzt. Gaskraftwerke, offene Kraftwerke und kombinierte Kraftwerke könnten über das aktuelle Niveau hinaus ausgebaut werden. Basierend auf Regierungsstatistiken wurden Onshore-Windkraftanlagen auf 115 GW und Offshore-Windkraftanlagen auf 30 GW begrenzt. Die Kapazitäten der Photovoltaik sind nicht begrenzt.

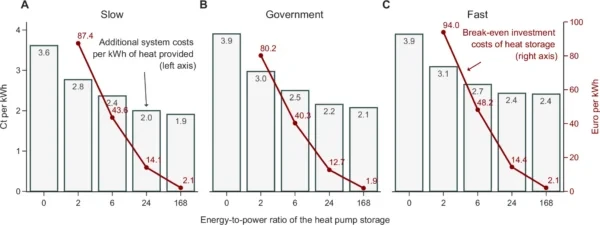

„Wir kommen zu dem Schluss, dass der Ausbau des deutschen Wärmepumpenbestands von 1.7 auf 10 Millionen zusätzliche Investitionen von etwa 54 bis 57 GW an Photovoltaikkapazität in einer kostengünstigsten Lösung erfordern würde, je nachdem, wie viel Wärmespeicherung verfügbar ist“, so die Wissenschaftler. „Für eine langsamere Ausbaugeschwindigkeit, mit der das Ziel der Bundesregierung von 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030 immer noch erreicht wird, sind zusätzliche Photovoltaikkapazitäten von etwa 4 bis 8 GW erforderlich.“

Den Wissenschaftlern zufolge würde der staatliche Ausbau im Vergleich zum Referenzszenario zwischen 2.0 und 6.7 Milliarden Euro pro Jahr einsparen – abhängig von den angenommenen Erdgaspreisen zwischen 50 und 150 Euro/MWh. Im Fall eines schnellen Ausbaus würden die Einsparungen bis zu 27.1 Milliarden Euro pro Jahr betragen.

„Die Einführung von Wärmespeichern mit einem E/P-Verhältnis von 2 Stunden (h) reduziert den Bedarf an zusätzlichen Photovoltaikkapazitäten, z. B. um 6 GW statt zusätzlicher 8 GW im staatlichen Rollout im Vergleich zur Referenz“, schlussfolgerten die Wissenschaftler. „Darüber hinaus reduziert sich der Bedarf an Batteriespeichern im staatlichen Rollout um rund 7 GW im Vergleich zum Fall ohne Wärmespeicher und um 5 GW im Vergleich zur Referenz.“

Ihre Ergebnisse wurden in „Power sector benefits of flexible heat pumps in 2030 scenarios“ vorgestellt, veröffentlicht in Kommunikation Erde & Umwelt.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht weiterverwendet werden. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten und einige unserer Inhalte wiederverwenden möchten, wenden Sie sich bitte an: editors@pv-magazine.com.

Quelle aus pv Magazin

Haftungsausschluss: Die oben aufgeführten Informationen werden von pv-magazine.com unabhängig von Chovm.com bereitgestellt. Chovm.com übernimmt keine Zusicherungen und Gewährleistungen hinsichtlich der Qualität und Zuverlässigkeit des Verkäufers und der Produkte. Chovm.com lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für Verstöße gegen das Urheberrecht der Inhalte ab.

Afrikaans

Afrikaans አማርኛ

አማርኛ العربية

العربية বাংলা

বাংলা Nederlands

Nederlands English

English Français

Français Deutsch

Deutsch हिन्दी

हिन्दी Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia Italiano

Italiano 日本語

日本語 한국어

한국어 Bahasa Melayu

Bahasa Melayu മലയാളം

മലയാളം پښتو

پښتو فارسی

فارسی Polski

Polski Português

Português Русский

Русский Español

Español Kiswahili

Kiswahili ไทย

ไทย Türkçe

Türkçe اردو

اردو Tiếng Việt

Tiếng Việt isiXhosa

isiXhosa Zulu

Zulu